Nella camera da letto dei miei genitori c’era un grande crocifisso appeso al muro, come in tante famiglie cattoliche negli anni Sessanta. Era il segno di un matrimonio cristiano e probabilmente anche un ammonimento a compiere l’atto coniugale con casta moderazione, perché «il Signore è morto sulla croce per i nostri peccati».

Traduzione dal tedesco: Italo L. Cherubini

Anni dopo, il crocifisso si era spostato di lato e aveva fatto posto a un dipinto acrilico, che nel suo erotismo non solo corrispondeva meglio all’atteggiamento verso la vita, ma anche alla devozione dei miei genitori. Il Dio che esigeva obbedienza e sacrificio si era moralmente messo di lato nel fragile patriarcato.

Vittime del potere arbitrario dello Stato

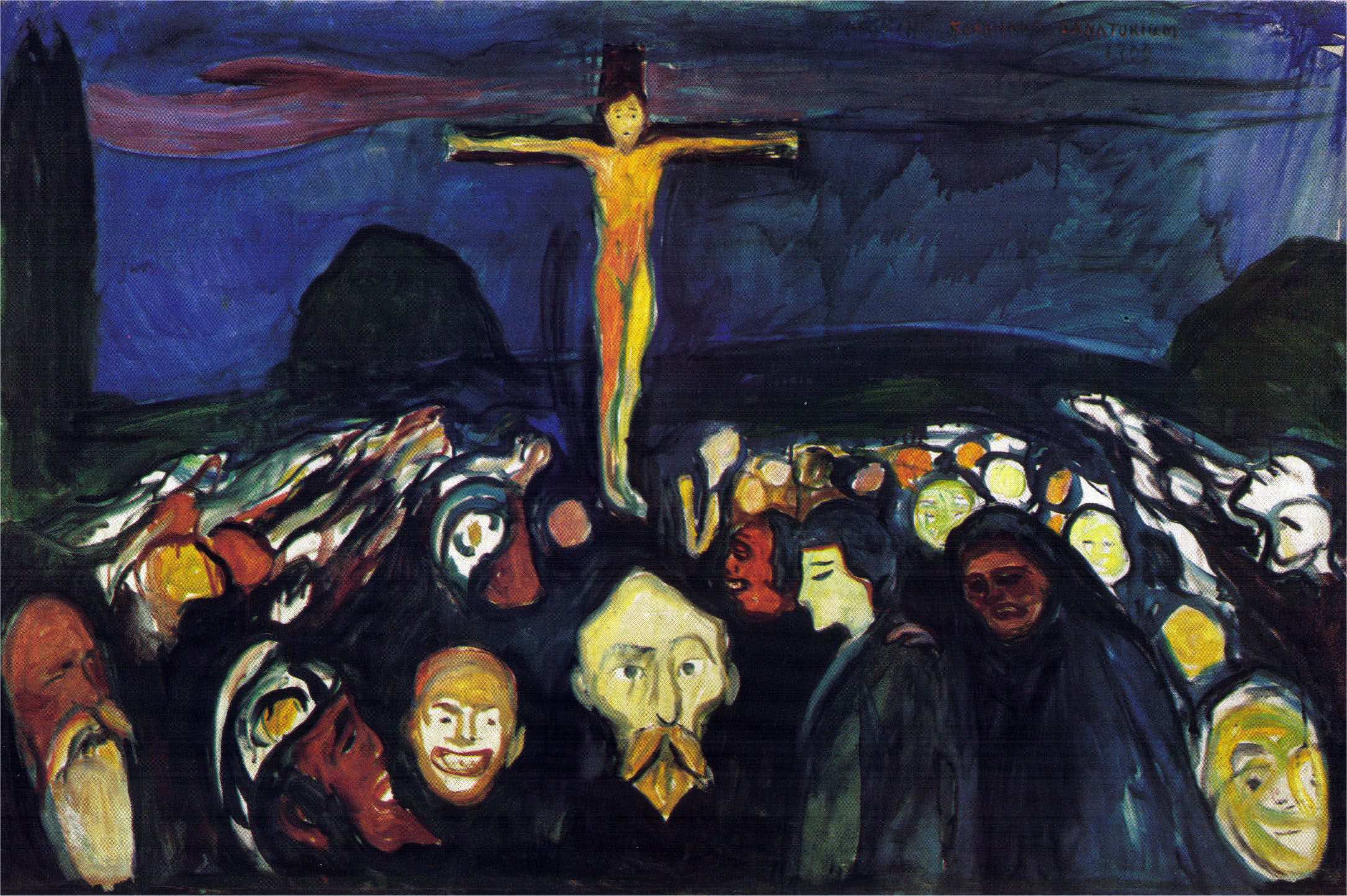

I crocifissi sono scomparsi in molti luoghi, ma la croce è ancora oggi il segno del riconoscimento e dell’identità del cristianesimo. Questo fa però dimenticare che non è sempre stato così. I primi cristiani* dipinsero sulle pareti delle catacombe il buon pastore che si prende cura delle sue pecore, i simboli del pesce e del pane come ricordo e visione di una comunità che combatte la fame, o semplicemente il monogramma di Cristo ☧, che consiste nelle due iniziali greche Chi (Χ) e Rho (Ρ). Ma non troviamo la croce. Il ricordo dell’esecuzione di Gesù da parte della potenza occupante romana era troppo doloroso, la stessa situazione dei cristiani nello Stato e nella società troppo precaria. Come minoranza in un regime di violenza, i cristiani sapevano quanto sia arbitraria e insensata questa morte e quanto poco ci voglia per essere in balia della derisione, della crudeltà o delle buone intenzioni dei governanti. La loro speranza e il loro conforto sono stati alimentati dalla memoria di Gesù vivo e dal suo messaggio liberatorio.

Una croce irritante

La croce non libera

Una lettura critica ci fa vedere che la croce non libera e che anche la scultura con la donna crocifissa aumenta un senso di impotenza. Nel corso del tempo, il parlare della croce ha influenzato uomini e donne in modo diverso. Gli uomini (privilegiati) erano nel migliore dei casi animati a rinunciare al potere e al servizio, ma per gli emarginati aveva spesso un effetto paralizzante piuttosto che di resistenza. La croce li ha sottomessi ogni volta che ha fatto vedere in modo positivo il dolore e la rinuncia, la pazienza e l’amore inerme.

Se cerchiamo speranza nella croce, dobbiamo ingrandire l’immagine della crocifissione: c’è un piccolo gruppo di persone sotto la croce che dice no alla crocifissione. Giuseppe d’Arimatea si prende cura del corpo dell’uomo assassinato e compra una tomba. Segni di umanità in mezzo alla violenza che ci ricordano Gesù e come lui abbia aperto spazi a Dio. Alla forza sfidante dello Spirito si aggrappa anche Maria di Magdala e Gesù non viene abbandonato nemmeno dopo la sua morte.

Commenti

Ancora nessun commento